今回は、HDDを交換するようになるちょっと前から、気になる挙動がありました。

録画用PCにだったんで、動画ファイルを他のPCにコピーしたりするコトが多いんですが、その時に急激に転送速度が落ちることがときどき起き始めました。

ギガビットイーサネットなので、Windows上の表示では110MB/sほど出るんですが、それが1/3ぐらいになるときがあってしばらくすると元に戻る。

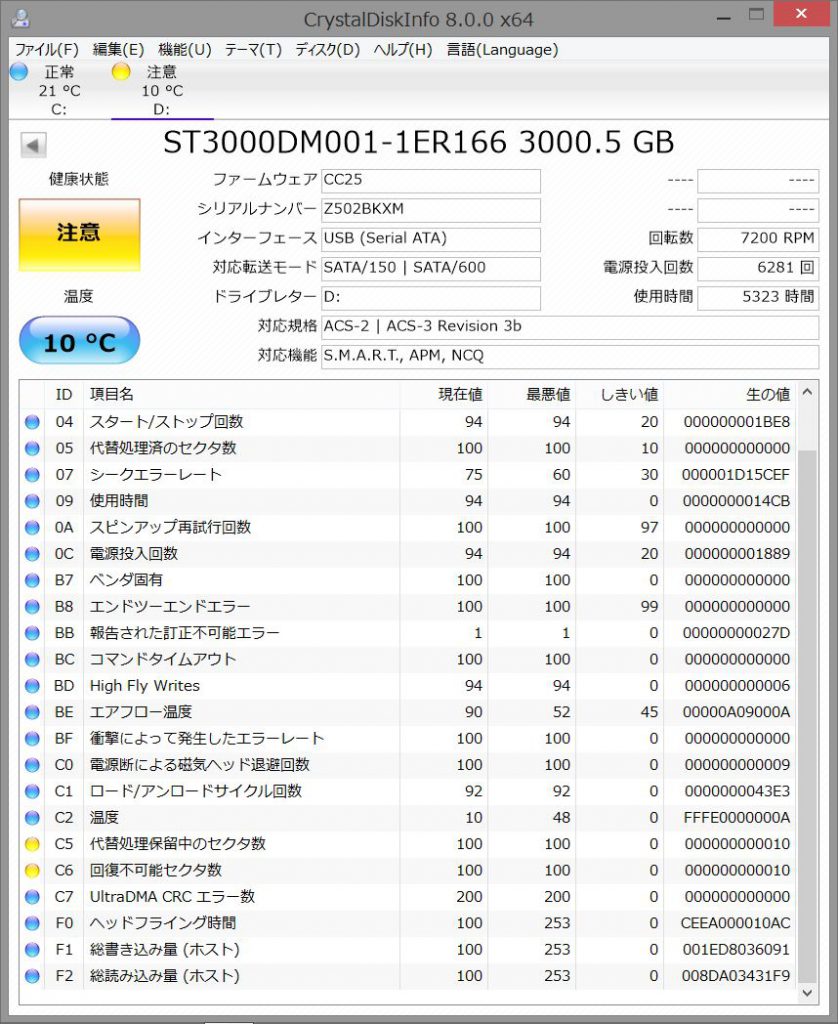

それがある時、1/10ぐらいにまで落ち込んで、なかなか戻らなくなったのでCrystalDiskInfoでS.M.A.R.T情報を確認したところ以下のような感じ。

詳細までは読み解け無いんですが、ようは不良セクタが多く発生してきてるので対処が必要…というコト。

だましだましやればまた使えるのかもしれないですが、それで大事なファイルを失ったり、余計に時間を使ったり、不要な心配をしたりというコトにリソースを割きたくないですから。

すっぱり交換です。

HDDの使い方を見直し

今まで録画PC(兼ファイルサーバー)として運用してた、今回故障したHDDを古い2TBHDDに変更して録画専用に交換。

古いHDDですが、万が一HDDが突如故障しても、その日の録画ファイルを失うだけで被害を抑えられます。

その上で、新しく購入した4TBHDDを、バックアップ用の外付けHDDとして運用することにしました。

--- ads by google ---

--- end of ads ---

いままでファイルサーバーに入れてたファイルはこちらに移動。

なるべく稼働時間を抑えて長持ちさせるような運用でいきます。

ストレージの運用ポリシーの変更

PCに大容量HDDを常時内蔵するんじゃなくて、必要なファイルを、必要な時に外付けHDDを接続してアクセスする方向性へとポリシーを見直しです。

USB3.0で接続すれば、それほどファイルコピーにストレスは無いですから。

日常的に頻繁に利用するファイルは、ネットストレージで同期させますが、それから外れたファイルへのアクセスは非常に稀です。

そのためにHDDを内蔵させて常時稼働させるのは、HDDの寿命を考えても少々勿体無い。

HDDの単価はたいしたコトないですが、トラブル発生時に生じるファイル喪失のリスクや、トラブルリカバリーに必要な時間が勿体ないですので。

それは最小限にしたい。

SSDはシステム用。

HDDはデータ保存用。

そのデータ保存も、常時使うものをSSD&ネットストレージで運用して、使用頻度の低いデータは外付けHDDとして運用。

SSDの大容量化も進んでますし、NASの普及もありますし、いろいろと変えてかないといけない時期のようです。