このところは、音楽を聴くときは、SONYのSRS-X33をスマホにつないで、Bluetoothで聞く場合がほとんど。

ただし、この場合はスマホ or SRS-X33のバッテリーが切れると、そこで音楽終了。

充電しながらの使用は、バッテリーの寿命そのものを縮めるのであんまりやりたくない。

というわけで、手持ちの機材を活用して、常時AC電源接続の音楽再生環境をセットアップしてみる。

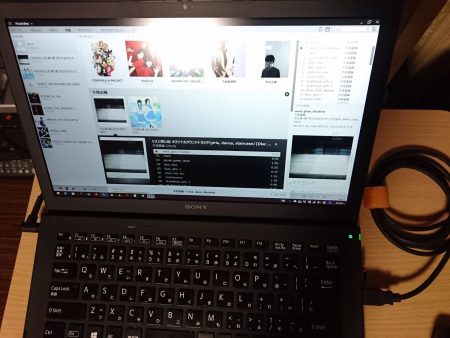

再生はノートPC

音楽再生プレイヤーは、今はすっかりPCが主役。

ハイレゾはじめ配信音源の扱いが用意なこともそうだし、大量のCD音源をmp3/AAC化して、それを容易に検索、再生できるコトも含めて、もう昔のCDやカセットデッキのようなハードが主役に戻ることはないものと思われる。

自分もハイレゾ音源は僅かしか持ってないものの、CDからmp3/AAC化した音源の数が、50GB/9000曲を超えてるので、PC以外の再生環境構築はあまり興味がない。

よく使ってるのはMusicBee。

機能的にも、拡張性的にも文句はないが、ややUIが独特。

いつも、これかな…とか言いながら使ってる。

簡易に再生するときはVLC Media Playerなんかも便利。

フォルダを階層化して音楽ファイルを管理してるなら、フォルダごとドラッグするとすぐにお目当てのファイル再生できるので、こちらもかなり使える。

USBオーディオインターフェース

余ってる手持ち機材ということで、めちゃくちゃ古いROLANDのUA-3D。

基本的にオーディオインターフェスはUSB Audio Class対応してるはずなので、どんなに古くても使えないってことはない。

今回も全く問題なく、USBからのデジタル信号を、LINE OUTへアナログ信号に変換して出力してくれる。

ハイレゾ音源だったり、最終出力のアンプ/スピーカーによっぽど予算かけてない限り、ここは正直何でもいいと思う。

こんな古い機材でも十分良い音だったし、数千円で買える小さなDACでも十分に役目を果たしてくれるはず。

--- ads by google ---

--- end of ads ---

逆に妙にハイレゾ対応したUSB Audio Class 2.0対応製品だと、Windows10のドライバー対応が不十分でかえって余計なトラブルにもなりかねない。

安くて古くてシンプルなのが安定してる。

LINE INのあるCDラジカセ

最終出力のアンプ/スピーカーは、これまためちゃくちゃ古いSONYのZX-6。

20年以上前に購入して、すでにCDもカセットも動かないんだけど、LINE INが健在なので、スマホとつないだりして活用は可能で、今回はDACからのLINE INで活用してもらった。

細かい音質を言ったら、今やぜんぜんダメなのだが、本体サイズがけっこうある分、スピーカーまわりの設計は余裕があって、おおらかな音を出してくれる。

左右のスピーカーの共鳴管がつながってる(CCCRとか言う)らしく、そのおかげもあるよう。

まぁ、今考えると、そんなことしたら左右のステレオ音に影響が出て音が濁りそうな気もするけど、まぁそんなことは些事。

何を優先するのか…っていう思想が今とは違うだけ。

音出してみる

古い機材(特にラジカセ)を使ってるので、あんまり解像感とか、繊細な表現とか、そーゆー現在の機材が売りにしてるような音は微塵も出ず。

そのかわり、ふわーっと、おおらかに、のんびりとした音で鳴ってくれて、これはこれで悪くない。

CDラジカセって、そもそもがアナログカセット基準で作り込まれてるわけだから、そこまで精緻な音が出る方がどうかしてるし、響きの豊かさを重視してる感覚は逆に新鮮だ。

今の何でもミニマルに作り込むオーディオ機材には逆のこれが無い。

最近、アナログレコードやカセットテープが微かなブームを引き起こしてるようなので、何か追加の機材を購入するなら、これに連なる機材を入手するのも面白いかと思う。

ラジカセもBluetoothやUSB入力のある機種もあるし、お手頃価格でターンテーブルも入手できる。

必ずしもデジタルで繊細で新しい音だけが音楽じゃないっていう発見はありそう。

「LINE INがあれば古いラジカセも活用できる」への7件の返信

我が家にも同じZX-6があり愛用しています。

ただうちも残念ながらCDカセット両方とも壊れており、つい最近カセット部のみ部品が調達できたので修理しました。

どうせならLINEINをうまく使っていい音を出せないかと思っていた矢先、ちょうどこの記事を見つけました。

DACというものを初めて知ったのですが、例えばiPadの音を出すときにも有線ケーブル1本だけでなく、途中にDACを挟むとより音が良くなるものなのでしょうか?

教えていただけると幸いです。

コメントありがとうございます。

DACというのはデジタルの音声データをアナログに変換する機材(または部品)のコトでiPadはもちろん、現代の音声の出る機材ならすべて電子回路として内蔵されてるものです。

(iPadAirとかProだと少し違いますが…)

なのでiPad内蔵のDACと、外付けのDACの性能差の分、音質が向上すると考えてもらっていいかと思います。

ただし、ZX-6をスピーカーとして活用するにあたって大きな違いが出るかは実際に聞いてみて…となるかと思います。

なるほど、既に内蔵されているDACよりも外付けでつけるDACの方が性能が良いため音質が良くなるかもということですね。

よさげなDACがないかちょっと調べてみようと思います。もしおすすめのDACがあれば教えてください。

お返事ありがとうございました。

自分はスタインバーグのUR22mk2使ってますが、こちらは楽器演奏/配信向けの機能を強化した製品なので一般的なオーディオ鑑賞向けには不向きかと。

iPadに接続して使うのならライトニングケーブルだけで接続できるポータブル製品があるようなので、そのあたりが使いやすいかもです。

Lightning DACで調べてみます。

ご丁寧にありがとうございました。

こんにちは。

以前「(iPad内蔵のDACについて)iPadAirとかProだと少し違いますが…」とおっしゃっていたのですが、どういう意味でしょうか?

お暇なときにでも教えていただけたら幸いです。

iPadAir/Proはヘッドホン端子がありませんので、外部の機器に接続する場合は必ずDACが必要になります。

あと接続端子がライトニングではなくUSB-Cなので対応製品に違いがあります。

Air/Proをご利用の場合はそのあたりの違いに注意が必要ですが、USB-C対応製品はPC用やAndroid用の製品とも接続できたりするので選択肢は広がるようです。